アルコールフリーなワインの造り方

製品の定義はその製品の造り方にも大きく影響します。

ノンアルコールワインは”発酵したぶどうジュース”である、と定義しました。「発酵した」ぶどうの「ジュース」ですから、この製品は製造過程において「発酵」していなければなりませんし、「ジュース」つまり「アルコールを含まない」状態でなければなりません。

この二つの条件をクリアーできる方法は2つしかありません。普通に発酵させてからアルコールを抜くか、アルコールを発生させずに発酵させるか、です。

ワインの場合はワインを特徴付けている香りの多くが発酵過程において生成されるため、一度発酵させてからアルコールを抜く方法が主流になっていますが、日本では酒税法の関係からそもそもアルコール度数を高くさせずに発酵させ、あとから味や香りを整える手法が多くとられているケースもあるようです。

さてその造り方ですが、

- 逆浸透膜法

- 減圧蒸留法

- スピニング・コーン・カラム法 (Spinning Cone Column: SCC)

などが有名です。

どれも基本的な考え方は同じで、ワインからアルコールを分離しようとしています。

むしろ重要なのは、アルコールの分離時にアルコールと一緒になって分離されてしまう、本来は分離したくない各主成分をどう扱うのか、という点です。

上記の各手法自体はほかのBlogやサイトで詳しく解説されているものがすでにありますのでここでは解説をせず、分離されてしまったものをどう扱うのか、という点に注目をしていきます。

蒸留と成分の揮発

ワインをノンアルコール化する過程において、本来であれば失いたくない味や香りの成分を失ってしまう原因は1つではありません。

逆浸透膜法であればフィルターの目の大きさが、減圧蒸留法やSCC法であれば温度がそれぞれ大きな原因となりえます。

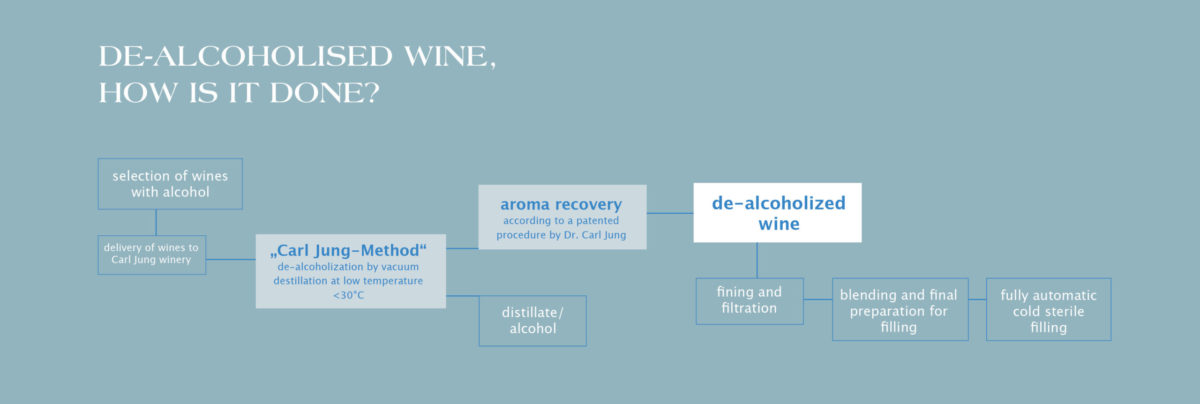

先ほど紹介したドイツでノンアルコールワインの製造を行っているCarl Jung社のサイトには以下のような製造工程に関するフローチャートが掲載されています。

注目していただきたいのが、ワインからアルコールを分離する工程である”Carl Jung-Method”の次の工程として示されている”aroma recovery”の部分です。

Carl Jung社が採用している蒸留手法は正確にはVakuum-Destillation法と呼ばれる、減圧蒸留法です。蒸留チャンバー内の気圧を下げることで液体の沸点を日引き下げ、30℃以下という低温での蒸留を可能としています。

高い山の頂上でお湯を沸かそうとすると低い温度で水が沸騰を始めるとの同じ理屈に基づいています。

設定温度が30℃以下となっている理由は、ワインの発酵温度を上回らないため、とされています。

ワインは発酵中に酵母の活性が高くなると液温が最大で30℃程度まで上がります。蒸留もこの発酵時のピーク温度以下とすることで、発酵時以上の各種成分の揮発を抑止できるというのがこの温度設定の理由です。

メモ

発酵温度の上限が30℃というのは、厳密には最高でも30℃程度までで管理をし、それ以上になるような場合には冷却することで温度上昇を抑制している、というのがより正確な表現となります

とはいっても、ワインはそれこそグラスに注げばそれだけで様々な香りが漂います。これはその香り成分がアルコールの揮発と共に揮発していることが原因です。

つまり、どんなに設定温度を低くしようとアルコールを揮発させるような環境下では芳香系成分もまた揮発してしまうことを完全には防止できません。

そこで重要になるのが、上記の”aroma recovery”の工程なのです。

この工程を踏むことでワインが本来持っていた香りをアルコール除去をした状態のワイン (正確にはワインだったもの) に戻し、より元の状態に近づけることが可能となるのです。

揮発成分の戻し方

こう書いてくると、揮発してしまった成分を戻すことが難しいように感じるかもしれません。

これはある意味においては正解ですが、より正確に言うと、揮発してしまった成分自体を戻すことはそれほど難しいわけではありません。戻すべき成分を選択して戻すことが、難しいのです。

一度揮発してしまった成分を戻すことは、その成分が保管されているのであれば簡単です。もう一度、戻したい本体に混ぜてしまえばいいだけです。

特に蒸留工程において多くの成分は水とともに分離されています。ですので、この成分が溶け込んでいる状態の水をそのまま蒸留後の液体 (この場合はアルコール除去を行った元ワイン) に混ぜればそれで作業は完了です。

一方で問題となるのは、この復元作業時にアルコールを一緒に戻してしまっては何の意味もない、という点です。

そもそも戻したいのはアルコールを分離する際に一緒に分離されてしまった成分ですので、分離時点でこの両者が一緒に混ざりあった状態にあるであろうことは容易に想像がつきます。にもかかわらず、戻す際には一緒に戻してはいけない、というのは矛盾しているように感じられます。

この一見、矛盾にも思える点を技術的に解消したのが古くはDr. Carl Jungが取得した特許であり、最近ではSCC法で採用されている技術です。

一緒に蒸発させないという考え方

一度分離してしまった成分を戻すことが難しい理由は、戻す際の手段が難しいからではなく、戻す際の状態が難しいから、です。

つまり戻すための状態を準備さえしてやれれば、そこから先は容易だということです。

ではどうやってこの状態を整えるのかといえば、そもそも混ざらないように分離してやればいいのです。SCC法が採用している技術もこの考え方に基づいています。

実はこの考え方については、最新技術ともいえるSCC法が採用している物理的手段よりも100年近くも前に考案されたDr. Carl Jungの手法の方が理にかなっています。

彼は蒸留温度を複数に分けることで段階的に分離を行い、ターゲットとしていない分離物に関しては被蒸留物に戻す手法を開発。特許として取得したのです。

蒸留という手法は非常に単純な理論に基づいています。

ある一定の温度に設定した環境下においては、沸点がその設定温度より低い成分は蒸発し、その環境温度よりも高い沸点を持つ成分はそのまま残る。これが蒸留の基本的な考え方です。

沸点の低い成分を集めたいのであれば揮発した先のものを収集すればよく、沸点の高い成分を集めたいのであれば残留物を収集すればいいのです。

ここでのポイントは、設定温度よりも低い揮発温度を持つ成分はまとめて揮発する、という点です。

通常の気圧環境下においてはアルコールを分離する際に設定される温度はおよそ80℃弱です。つまり、この環境下においては80℃よりも低いところに揮発点を持つ成分はアルコールかどうかの区別なく、まとめて揮発します。

仮に5種類の成分がまとめて揮発してしまっていれば、蒸留物として収集されたものはこの5つの成分の混合物となります。これではそのまま被蒸留物に戻すことはできません。

そこで各成分の持つ揮発点はそれぞれ異なっている特性を利用します。

上の例でいえば、一度に80℃まで環境温度を上げてしまえば5つの成分がまとめて揮発しますが、仮に50℃、60℃、70℃、80℃と段階的に温度を上げて複数回、蒸留を行った場合にはそれぞれの段階に揮発点を持つ成分のみが揮発していくことになります。

この方法では最後の80℃での蒸留時には70℃以下の揮発点を持つ成分はすでに分離された後ですので、この段階ではアルコールのみ、もしくはアルコールと極めて近しい揮発点を持つ一部の成分のみが分離されることになります。

つまり、最終的に副分離物を戻した製品における芳香系成分などの喪失量を一度でまとめて蒸留する場合と比較して大幅に減らすことができるのです。

[Ad-innen]

今回のまとめ | ノンアルコールワインはワインのなのか

アルコールフリーワインをより本格的なワインとして、もとの原料となったワインの性質に近づけるための技術の内容を見てきました。ポイントがアルコール以外の成分的な損失をいかに低減させるのかにあることはすでにお分かりいただけたかと思います。

各生産者や装置メーカーは今もまさにこの点にフォーカスした技術の改良を進めていますし、すでにお伝えしている通り、ワイン法もこうした動きを前提とした条文の改定を検討しています。

こうした動きの反面、本当にノンアルコールワインをワインとして扱う必要があるのか、その問いかけが重要性を増しているように筆者には思えます。

ノンアルコールワインがカテゴリーとして「ワイン」で在ることは確かに重要です。

ワインかそうでないかの違いは、まずその存在感や存在意義に大きく影響します。またそうした点は製品の価格にもあらわれます。

正確なデータはありませんが、一般的な判断として、ジュースかワインか、で考えればワインである方が販売価格は高くなると思われます。

当然ながらマーケティング上のメリットもワインカテゴリーに属していた方が大きくなります。

こうしたメリットの一方で、ワインである、つまりワイン法の範疇に入ることはその醸造手法に影響が出ます。

例えば今回の記事でも紹介しているドイツのCarl Jung社の製品を見てみます。

ノンアルコールワインは半分、ジュースのセグメントに属しているからなのかどうかはわかりませんが、いくつかの販売サイトを見てみると同社のアルコールフリーワインはハルプトロッケン、つまり中辛口のものが多く取り扱われています。

こうした中辛口のワインの裏ラベルを見てみると、原材料欄にSaccharose、つまりショ糖が添加されていることが分かります。ここから醸造手法として辛口のワインを造り、蒸留し、最後にショ糖を添加することで中辛口にしていることが分かります。

これはワインとしては禁じられている製法です。ワインではこうした場合にはショ糖を直接添加することはできず、甘口のワインかズースレゼルベと呼ばれるものを添加するかのいずれかのみが許されています。

ノンアルコールワインの製造であってもズースレゼルベの添加は理論上、不可能ではないはずです。ですので同じことをするのは技術上は可能ですが、ここにコストの壁が立ちふさがっていると予想できます。ズースレゼルベの添加は非常にコストの高い手法なのです。

この高コストをノンアルコールワインの価格で賄うのはそう簡単ではありません。

現在、確かにノンアルコールワインは世界的に注目を集め始めています。

一方でその注目や人気の前提条件が、「ワイン」であることなのかどうかは改めて検証が必要な点なのではないでしょうか。

ワインであることは一面では望ましいことです。

しかしその反面で、制限事項やコストの増加といったこれまでにない負担も増えてきます。

ノンアルコールワインがワインであるのか、違うのか。

これは造り手側ではなく、消費者側が決めるべきことなのではないでしょうか。今後の動きに注目したいと思います。