ワインと樽と抽出物 | フェノールと樽香

「樽香」 日常生活では聞きなれない単語ですが、ワインをお好きな方にはとても馴染みのある言葉なのではないでしょうか。 「樽香 (たるこう)」とはワインから感じられる、樽に由来する香りを指しています。主にアルコール発酵が終わったワインを木の樽に保管し熟成させることで、本来は樽についていた香りがワインに移るのがワインから樽の香りがする理由です。 樽香は複数の香りの種類をまとめた表現方法です。一般的に樽香には次のような香りが含まれています。 ヴァニラ チョコレート ココナッツ・ミルク スパイス / クローブ アー …

ワイングラスが変わるとワインの味は変わるのか? | ワインあるある

最近、某有名MW (Master of Wine) がプロデュースしたワイングラスが日本でも発表され話題となっています。 このMWが自身では赤でも白でもワインを飲むときには長年に渡って同じグラスを使っていること、時に白ワインのほうが平凡な赤ワインよりも豊かな芳香を含むにも関わらず白ワインを飲むときには赤ワインよりも小さなグラスを使う、という「一般常識」に疑問を持っていたことなどがこのグラスをプロデュースするきっかけになったそうです。 グラスの大小はともかく、実際にワインの現場では使うグラスを変えると同じワ …

ドイツワインTOP100

Foto: JAMESSUCKLING.COM すでに昨年のことですが、2018年12月13日にJAMESSUCKLING.COMというインターネットのメディア上で2018年のドイツワインTOP100と題した記事が公開されました。今回はこの記事を紹介します。 2018年のベストはDönnhoffのDellchen Riesling GG 今回発表されたランキングの1位はナーエにある、世界的にも有名なワイナリーの一つであるDönnhoffの2017 Dellchen Riesling trocken Gro …

ドイツのベストワイナリー

規模の大きなところから小さなところまで、星の数ほどワイナリーが存在するドイツ。その多くは本当に小規模な家族経営によるもので、すべてを網羅することはほぼ不可能です。 一方でそんな数多あるワイナリーの中でも有名どころというものはやはり固定する傾向にあり、誰による、どんな評価やランキングを紐解いてみても必ず出てくる名前、というものも存在しています。 今回はドイツでも有名なワインガイドの一つが掲載しているドイツワイナリーのベストランキングをご紹介します。 今後、ドイツワインを選ぶ際の参考にしてみてください。 ドイ …

グリューワインというワインの飲み方

Foto: bitt24/Shutterstock ドイツの冬といえば、グリューワイン(Glühwein)がとても有名です。 特にドイツ各地で開かれるクリスマスマーケットでは無くてはならない定番のものの1つであり、寒い中クリスマスマーケットを訪れたドイツ人たちはこのグリューワインを片手に友人たちと語らいながら時間を過ごしています。最近では日本でもビンに入れたものを売っているところが増えてきているようですし、日本各地で開かれるドイツ式クリスマスマーケットを合わせて少しずつ馴染みが増えてきているのではないでし …

ブリティッシュ・スパークリングワイン | ブドウ栽培北限の国の戦略

ワインの勉強をしているとほぼ確実に耳にするであろう、”ワイン用ブドウ栽培の北限”と呼ばれる地域が最近、従来北限と言われていた国よりもさらに北にシフトしつつあることを以前の記事で書きました。これは主に世界中に影響を及ぼしている気候変動に伴う温暖化が原因となっており、最近における新たな北限はイギリスであったりスウェーデンであったりしています。 一方でこれら、新たなワイン用ブドウ栽培における北限の国々におけるブドウの栽培は楽なものではありません。ブドウを栽培できることと、ワインとして満足できる品質を確保できるこ …

斜面の畑、Terrasseでのお仕事

昨日の記事でTerrasseに関する記事をあげましたが、今日はそのTerrasseで筆者が最近従事している仕事の内容について書きたいと思います。 とは言っても、Terrasseだから、という類の仕事はそれほど多くありません。Terrasseを新しく作る、という話になればこれは全く別の話ですが、流石にこの作業を人力で行うことはありえませんので、一度作られたTerrasseにおいては日々必要になる作業は他の普通の畑と大きく変わらないのです。成長に合わせて伸びてきたブドウの枝を針金の中に入れたり、その針金の高さ …

除葉をどこまでやるか?

2018年のドイツの夏は本当に暑く、雨の降らない日が続いています。このためブドウの生育は例年よりも遥かに早く進んでおり、ワイナリーにおける仕事もその分、前倒し、前倒しで進められています。しかし仕事の前倒しには常に時間と労力の確保が必須であるために、その時間や労力を確保できているワイナリーと、出来てないワイナリーとで現在行っている仕事の内容に差が出てきているのが現状です。 そんな中で現在筆者が日々、畑で行っているのが除葉の作業です。 今やる除葉の目的 以前にも除葉に関する記事は書いたため、除葉そのものに関す …

次代のワイン大国?ポーランドの可能性

この記事は2018年5月21日に旧ブログサイトにて公開したものに一部加筆して転載しています 今日から少し前になるのですが、5月10日にOSNABRÜCKER ZEITUNGというメディア上で、『Polen könnte der größte Weinproduzent in Europa werden』(”ポーランドは欧州における最大のワイン生産国になり得る” 元記事はこちら )と題した記事が掲載されました。 その内容は最近のワインを取り巻く世界の環境を考えればある意味ではそれほど驚くべきことも …

ワイン造りに関わる数字の数々

ブドウ畑を見ると、極めて整然とブドウの樹が植えられ、ある一定の間隔でそれらが管理されていることはすぐに分かります。しかし、では実際にブドウ畑を管理する上で必要となる数字、と言われて、いったいどのくらい思いつくでしょうか? ブドウ畑を支配する数字の区分 畑を作る際に考えなければいけない数字は、大まかに2つの視点に区分できると考えています。 1つ目は、ブドウを作るための視点からくる数字。年間平均気温や年間降雨量とそれらの推移、日照時間、土壌に関する各種の数値などがここに当たります。 これに対して2つ目は、作業 …

ワイン用ブドウの剪定|基礎と歴史からみる樹液流と長寿化という視点

ブドウ畑で行われる極めて重要な仕事の1つが剪定です。剪定とは伸びた不要な枝を切り落として必要な枝だけを残す作業を指し、主に冬から春先にかけて行われます。 剪定の歴史は古く、古代ローマ時代にはもうこの作業の必要性が明確に述べられていたといいます。ブドウはつる性植物であるため、放っておくと際限なく枝を広げていってしまいます。そんなブドウを畑という限定された空間のなかで栽培していくためには、剪定は欠かすことのできない必須の作業なのです。 剪定時期をめぐる議論。ブドウの枝はいつ切るべきなのか – Nagis wi …

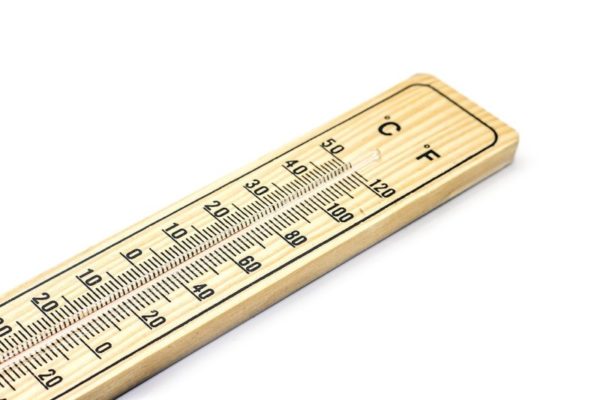

発酵途中の温度管理 | 液温を上げるタイミングとその温度

ワインの醸造を行っていく場合に、ブドウを絞ったジュースや発酵後もしくは発酵中のワインの温度を意図的に上げたり下げたりすることがあります。 ジュースやワインの温度を下げるケースに関しては、「発酵途中の温度管理 – 液温を下げる」という記事でまとめました。 今回はこのケースとは逆のケース、温度を上げる場合についてそのタイミングと設定する温度について解説します。 発酵前に液温を上げる手法はもちろん白ワインの醸造においても意味を持つものですが、特に赤ワインの醸造において大きな意味を持ちます。中でもブドウの健康状態 …

ワイン造りの新常識! 酵素を知るための一問一答

ワイン造りの現場で、酵素が注目を集めています。 酵素はヒトの生体活動から日々の生活にまで広く利用されています。消化酵素や酵素剤という単語を日常生活の中で耳にしたことのある方も多いと思います。さらに酵素は洗濯洗剤や鉱物の掘削にまで利用されています。まさになくなると生活が成り立たなくなる存在。それが酵素です。 そんな酵素がワイン造りの現場でどう利用されているのか。一問一答形式で解説していきます。 酵素は結局なんなのか そもそも酵素とはなんなのか。成分的な意味での答えは、ほとんどの場合はタンパク質、です。酵素は …

もっと発酵を語ろう | 酸素は酵母に必要か

記事をお読みいただく前に この記事では説明の都合上、学術用語としての“発酵”と一般的なアルコール生成手段としての意味での“発酵”が同一文章内に特に断りなく混在して使用されています 何度か発酵についての記事を書いてきました。発酵とはぶどうジュースがワインになるために絶対に欠かすことのできない、とても重要な工程です。 発酵にはいくつか欠かすことのできない要素があります。そのもっとも代表的な存在が、酵母です。 一方で、ワインに対して酸素が大敵であることは周知の事実です。酸素 = 酸化というイ …

ワイン醸造|ロゼワインの造りかた

今年もまた、収穫の季節が来ています。 ワイナリーのワインリストや植えているブドウの品種の構成にもよりますが、シーズンの最初に収穫されたブドウで造られることが多いのが、スパークリングワインとロゼワインです。スパークリングワインが多いのは、二次発酵を行うために果汁糖度よりも酸量が重視されるから。ロゼワインが造られやすいのはやはりブドウの熟度との関係や、スパークリングワイン造りとの関係があります。 https://nagiswine.com/sparklingwine-02/ https://nagiswine …

ワインの添加剤と補助剤

醸造に関わらない方にとってはあまり身近な話ではありませんが、ワイン造りの過程において果汁中、もしくは発酵が終わった後のワインに入れられるものは次の2つに大別されます。 傍から見る分にはどちらも果汁中、もしくは発酵後のワインに「添加」されるものであるため大した違いはないように思われるかもしれません。しかしこの両者の間には非常に大きな違いがあります。 添加剤と補助剤の違い 添加剤と補助剤、一体何が違うのでしょうか。 この両者の違いは最終的なボトルの中に「残る」か「残らない」かの違いです。最終的にボトル内に何ら …

ワインの味わいを作る、ということ

ワインの味はブドウの味であり、その味は畑で作れらます。だからこそワインメーカーは畑での仕事に力を入れるのです。 しかし、ワインの味はケラーで作られるものでもある、ということはご存知でしょうか? ワインの味は作業によって作り込める ワインの味は醸造過程の作業一つで大きく変わります。 発酵にどの酵母を使うのか、酵素を使うのか、樽を使うのか、使うなら新樽の比率、ローストの程度はどのくらいにするのか。また、単純にどの工程にどの程度の時間をかけるのか、なんてことでもその味は大きく変化します。数え上げたら本当にきりが …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#29 | ワインが開くって、なに?

https://www.youtube.com/watch?v=StnuV_Cv-T0 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#33 | ワインとアルコールの意外な関係。アルコールの影響の範囲を考える。

聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”Nagiさんと、ワインついてかんがえる。”。 第33回のテー …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#9 | 発酵

https://youtu.be/aFW2RzrAOW4 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”N …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#26 | アイスワイン

https://www.youtube.com/watch?v=W10iU7sxgR0 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#11 | ワインの「容れ物」徹底解説!

https://youtu.be/7LK4jS0kSRk 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”N …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#23 | 徹底解説 ワインと糖

https://www.youtube.com/watch?v=4Vh-uAzcqQE 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ …