エチケットに見る正体不明の記載のあれこれ 其の弐

前回はエチケットに書かれた見慣れないものの一つして、クラシックとセレクションのお話しをしました。これらはドイツのワイン法によって定められている名称でしたが、今日はそれ以外の動きの中で使用方法が決められているもののお話しをしたいと思います。 前回の記事はこちらから御覧ください ⇒ エチケットに見る正体不明の記載のあれこれ 其の壱 ラインガウ独自の肩書、エアステス・ゲウェックスとカルタ エアステス・ゲウェックスとカルタはいずれもドイツにおけるブドウ・ワインの産地であるラインガウ地方でのみ使用される肩書です。こ …

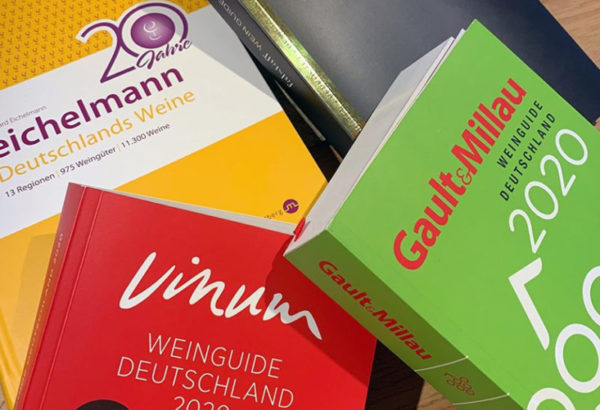

ドイツワインTOP100

Foto: JAMESSUCKLING.COM すでに昨年のことですが、2018年12月13日にJAMESSUCKLING.COMというインターネットのメディア上で2018年のドイツワインTOP100と題した記事が公開されました。今回はこの記事を紹介します。 2018年のベストはDönnhoffのDellchen Riesling GG 今回発表されたランキングの1位はナーエにある、世界的にも有名なワイナリーの一つであるDönnhoffの2017 Dellchen Riesling trocken Gro …

ナチュラルワインを買う理由

der deutsche Weinbauという雑誌にとても興味深い記事が掲載されたため、その内容を紹介したいと思います。 印象か、感覚か まずこの記事のタイトルは”Image vs. Sensorik”。敢えて少し意訳すると、”印象か、感覚か”となります。 この記事はとある調査結果について書かれたものでした。 その調査の内容は、 というものでした。なお、この調査における被験者はいわゆるワインの愛好家100名で、平均的なワイン消費者ではありませんでした。つまり、平均以上にワインに詳しく、かつワインの消費行動 …

[速報] ブドウの収穫が開始 | 2019年ハーヴェストの幕開け

Foto : DWI 昨日、8月13日にドイツで今年最初となるブドウの収穫が行われたとのニュースがDWI (Deutsches Weininstitut / Wines of Germany) より発表されました。 今回はそちらの記事を簡単にご紹介します。 Erste Trauben für Federweißen gelesen ”Erste Trauben für Federweißen gelesen (フェーダーヴァイサー用の最初のブドウが収穫された)” と題されたこちらので記事では、8月13日に …

オレンジワインは自然派ワイン? | ワインあるある

オレンジワイン、という名前を聞いたことがある人は今やもう多いのではないでしょうか? このオレンジワインという単語が聞かれはじめてそれなりの時間が経ちました。そういった流れの中で同じようによく聞くのが、オレンジワインは自然派ワイン、というものです。 実際にこの記事を読んでくださっている方の中にもオレンジワインは自然派ワインの一種だと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? これは実は大いなる誤解です。 オレンジワインは厳密に言えば自然派ワインではありません。 ただここがややこしいところで、ものによっ …

徹底解説 ワインと木樽 | 樽熟成の主役 オーク樽の基礎

ワイン、特に赤ワインに関してよく聞く言葉があります。 新樽比率、フレンチオーク、バッリクでの樽熟成。これらはすべて、ワインの醸造時に使われる木製の樽に関係したものです。 ワインと樽は歴史的にも長い関係を持ってきました。各地で様々な大きさと形の樽が作られ、今でも変わらず使われています。 バリック (Barrique) といえば赤ワイン醸造で使用する代表的なオーク樽ですが、ボルドーでは225L、ブルゴーニュでは228L、コニャックでは300Lとそれぞれサイズが違い、形状も微妙に異なっています。バリックよりも大 …

ワイナリーのリスクヘッジ | 植栽密度を考える

ブドウ栽培をしていくうえで、単位面積あたりに何本のブドウの樹が植えられているのか、という点は畑全体をデザインしていくうえで重要な情報になります。とはいっても畑の形状は千差万別。しかも周囲との状況によって植え付けられるはずの場所に植え付けられず、区画によって面積当たりの本数がまちまち、なんてことは往々にして起こります。 そこで複数の畑の間での比較をしやすくするために使われるのが、植栽密度という単位です。これは、実際の畑に植え付けた本数を面積1haあたりに換算して求められるもので、区画間のバラツキなどに影響さ …

Ecoの隣りにある問題

前回は主にドイツにおけるEcoとBioの違い、そしてEcoの認証をとるために求められる条件についての説明をしました。 今回は、ワイナリーが苦労して取得したEcoの認証が最近ではかえって問題になっているケースについてお話しをしたいと思います。これらの問題は、場合によってはワイナリーの経営自体を揺るがす可能性もある問題であり、決して軽く考えることの出来ないものです。ワイナリーはこの問題に際して、Ecoの認証を守るべきなのか、その認証を捨ててでも対応するのか、重要な決断を迫られています。 物議を醸す、銅の散布量 …

ぶどう畑の苦難

すでに何度もこのBlogでも書いてきましたが、今年のドイツは本当に暑く、まだ5月だというのに日中の気温が30度を上回る日が続いています。場所によっては洪水が起きるくらいに大雨が降っている一方で、ラインガウ近辺では雨が極端に少ないわりに湿度が高い、雨が降りそうで降らない毎日です。 こんななか、ぶどうは順調すぎるほど順調に成長しています。順調、というと聞こえは良いのですが、実際には速すぎる、というのが実感でもあります。ぶどうの高さはすでに2mを超えるほどになり、ワイヤーは柱の一番高い位置に設定する必要が出てき …

ビオディナミ基礎講座|3つの質問から知るビオディナミ

ビオディナミもしくはバイオダイナミック(Biodynamic)という単語が近年、急速に市民権を持つようになりました。特にワインの関連では世界的に高い評価を得ている生産者がこの手法を取り入れているケースが多く、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 一方でビオディナミに関してはその特徴からか多くの偏った情報が存在しています。そうしたなかには正確性を欠くものもあります。そこで今回はビオディナミとはなんなのか、その基礎を3つの質問をもとに解説していきます。 ビオディナミとはワイン造りの方法の1つ? 試 …

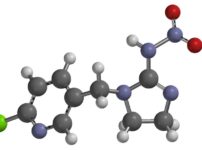

ワインにおけるメトキシピラジン量と環境要因

はじめまして。 読者の中にはもしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。Nagi’s Wine Worldのライターとして招待して頂いた奥村嘉之と申します。 私の初投稿となる今回の記事はメトキシピラジンという化合物について。 この化合物に関してはかつて自身のnoteでも取り挙げているのですが、ここでは当時より1回り以上踏み込んだ話ができればと思っています。 そもそもメトキシピラジン(Methoxypyrazines)という化合物をご存知でしょうか。 そういった基本の部分から、その化合物がどのように …

フィロキセラとの戦いは困難さを増すのか?

以前、ブドウの天敵としてフィロキセラという昆虫がいることを紹介しました。 フィロキセラ対策の一番の方法は台木を使うことなのですが、この一方で一部の薬剤もこの害虫に対して効果があるとして使用されていました。それがネオニコチノイドといわれる系統の薬剤です。 薬剤を使う意味 台木があるのだから薬剤など不要ではないか、そんな声も聞こえてきそうですが、その考え方は残念ながら楽観的に過ぎます。 確かに台木は今のところは有効な手段として利用されていますし、実際にこれによってフィロキセラの被害の拡大は抑えられています。し …

ワインと伝統と容器の関係 | クヴェヴリやボックスボイテルの意味を考える

伝統的にワイン造りの現場で使われ続けている容器。冷静に考えてみるとなぜ使っているのか分からない、というケースもあるのではないでしょうか。 なぜクヴェヴリを使うのか。ボックスボイテルの何が普通のボトルと比較して優れているのか。こうした問いに即答できるでしょうか。 この問いはとても多角的なもので、一面からだけ判断することにどれほどの意味があるのかは疑問です。ですが、ワイン造りの現場でこうした容器を使うかどうかを判断するためには、少なくとも醸造の面からその意味を考えておくことには意味があります。 今回はこうした …

除梗がワインにもたらす影響

1年かけて育て上げ、収穫したブドウが醸造所に届いたときに最初に醸造家が頭を悩ますのが、そのブドウをどうやってワインに仕上げていくのか、です。 この「どうやって」にはいろいろな意味が含まれています。 そんな中の1つが、「どうやって搾るか」です。 実はこの問いかけにもさらに多くの内容が含まれているのですが、今回考えるのはそうした中でも最初の方に位置する質問である、「除梗をするのか、しないのか」です。 除梗の意味と目的 除梗とは読んで字のごとく、梗を取り除くことをいいます。ブドウはたくさんの粒が緑色をした茎のよ …

ワイン醸造の暗部?補糖は悪なのか | シャプタリザシオンをめぐって

日本酒における醸造用アルコールの添加、ワインにおける補糖。 これらは随分と敵視されていることが多いように感じます。行ってみれば醸造酒の暗部、アンタッチャブルな領域、という印象でしょうか。 おそらく日本酒にしてもワインにしても、本来は栽培や醸造の結果として得るはずの糖度やアルコールを外部から補填することに対して、その目的および理由の如何を問わず、なんらかの悪印象を受けている結果からきているのだろうと思います。 もしくは一部の国地域において高品質ワインを謳うカテゴリーで補糖が禁止されている点をもって、補糖する …

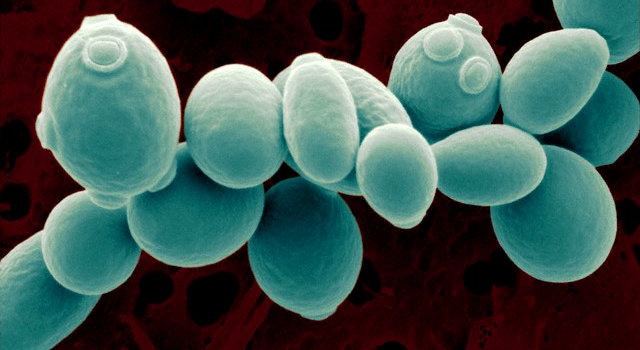

ワイン醸造 | 優良な酵母は発泡しない?

ワイン好きの皆さんの中には、発酵中のワインの状態を醸造所で直接、もしくは写真などを通して見たことがある方も多いのではないでしょうか? かく言う私のTwitterでもこんな写真を投稿したことがあります。 新しい記事をお待ちいただいている方、申し訳ありません今のところ、酵母の世話で手一杯で自分のことは洗濯も買い物にも行けない状態です気長にお待ちいただければと思います pic.twitter.com/HDNK5OFajh— Nagi@ドイツでワイン醸造家 (@Gensyo) September 26, 2019 …

香りの種類とその区分

ワインに関する記事の中で“香りの種類”と聞いたら、大概の人が想像するのはまずワインから漂う香りの種類のことだと思います。このワインからは青いりんごの香りがする、とか、干し草のような香り、とかいうあれです。しかし、今回のテーマである“香りの種類”というのはこのことではありません。その香りがワインの中に生成されたタイミングで区分された、“香りの種類”です。 香りの分類とその由来 今回テーマにしている意味での香りの種類は、多くの場合以下の3つに分類されることが多いようです。 第1アロマ: ワインの原料となるブド …

醸造技術 | 低温マセレーションとはなんなのか

ワインの醸造技術の1つである、マセレーション。聞いたことがある人も多いのではないでしょうか? 一部では一般用語のようにも使われているこのマセレーション (Maceration) ですが、意外に正確な情報は少ないようです。 今回はこのマセレーションのバリエーションの1つである「低温マセレーション (コールドソーク/Cold Soak)」を軸にこの醸造技術について解説をしていきます。 マセレーションとはなんなのか? 一言で言ってしまえば、マセレーションとは果皮浸漬のことです。 [circlecard] 果皮浸 …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#5 | 気候変動とワインの未来

https://youtu.be/zmiYlbO4pb4 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”N …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#27 | ワイン醸造のすべて

https://www.youtube.com/watch?v=Jlv9JRVw9JQ 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ …

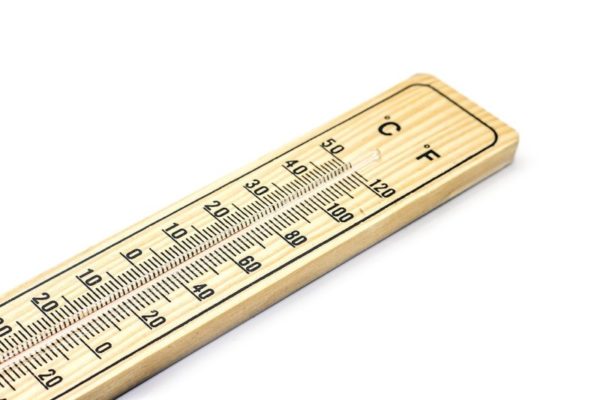

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#35 | ワインと温度

聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) X: https://x.com/hima_wineサイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) X: https://x.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”Nagiさんと、ワインついてかんがえる。”。 第35回のテーマはワインと温度。 ワイン造りの現場ではブドウを収 …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#39 | 日本で自然派ワインを造れるか?醸造家と考えてみた。

ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”Nagiさんと、ワインついてかんがえる。”。 第39回のテーマは日本で自然派ワインを造る方法についてです。 動画の概要 このYouTube動画は、ワインブロガーと醸造家が「日本で自然派ワインを造る難しさ」を深掘りする対談です。特に、日本の高温な気候がワインの品質と安定性に与える悪影響に焦点を当て、微生物の活動増加やワインのpH上昇といった課題が論じられています。彼らは、自然派ワインの明確 …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#30 | なぜやるのか?なにが起こるのか?醸造家が徹底解説 MLF

聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”Nagiさんと、ワインついてかんがえる。”。 第30回のテー …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#14 | スパークリングワインの真実

https://www.youtube.com/watch?v=vpIPCHWLtME 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ …