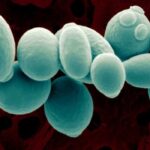

ワイン醸造における微生物の役割は、その歴史とともに深く研究されてきました。アルコール発酵の主役として長らく注目されてきたSaccharomyces cerevisiae(サッカロミセス・セレビシエ)は、その安定した発酵能力と高いエタノール耐性により、現代のワイン醸造において不可欠な存在と位置づけられています。

しかし近年、S. cerevisiae以外の酵母群、すなわち非サッカロミセス系酵母(Non-Saccharomyces yeasts)に対する関心が高まっています。これらの酵母は、従来は発酵の障害となる存在として扱われてきましたが、実はワインの品質向上に寄与する可能性を秘めていることが明らかになってきました。特にワインの香気成分の多様化や、味わいの複雑さを高める可能性が注目されています。

本稿では、非サッカロミセス系酵母の基本特性、ワイン醸造における具体的な応用方法、そして今後の展望について解説していきます。また、これらの酵母の特性を理解し、適切に制御することで、より豊富な種類のワイン醸造が可能となることを示していきます。

1. 非サッカロミセス系酵母の基本特性

1.1 代表的な菌種とその特徴

非サッカロミセス系酵母には、Kloeckera apiculata、Hanseniaspora uvarum、Candida stellata、Candida pulcherrima、Torulaspora delbrueckii、Kluyveromyces thermotolerans、Pichia kluyveriなど、多種多様な菌種が含まれます。

これらの酵母は、これまではアルコール発酵中に生じるS.cerevisiaeとの競合に勝つことができず、発酵の後半まで生存することなく死滅してしまうとされてきました。しかし実際にはそういったものばかりでは無いことも分かってきています。一部の菌種ではサッカロミセス系酵母と同程度の細胞個体数まで増殖し、発酵終了まで一定の細胞数を維持する能力を有しているものも確認されています。この増殖特性は、発酵プロセスにおける重要な要素となります。

特に注目すべきは、これらの酵母の増殖タイミングがS. cerevisiaeよりも早い点です。添加1日後には増殖を本格化し、発酵初期段階で重要な役割を果たすことが確認されています。この早期増殖特性は、発酵初期の香気成分形成に大きな影響を与える可能性があります。

1.2 地域特性と環境要因

非サッカロミセス系酵母の存在は、地域や環境によって大きく異なります。ブドウの栽培およびワインの醸造には世界中で多様な変数があるにもかかわらず、一般的にブドウとワインに見られる酵母種は世界的に類似しています。しかし、異なる地域における酵母の割合には明確な違いが見られます。この違いは、その地域特有のワインの個性を形成する重要な要素となる可能性があります。

特に、収穫時に降雨量の多い地域では非サッカロミセス系酵母の数が増加する傾向があります。一般にブドウ上に確認できる培養可能な酵母は9~15種存在し、その存在種と割合は調査年代によっても変化することが報告されています。このような環境要因による酵母叢の変化は、ワインの品質に直接的な影響を与える可能性があります。

近年になって非サッカロミセス系酵母の検出事例が増えている理由は、醸造設備や技術の近代化に伴ってセラーの衛生状態が改善され、SO2の使用量が減ったことで非サッカロミセス系酵母の生存率が向上したためと推定されます。こうした変化は、ワイン醸造の近代化によってはじめて可能になってきたと同時に、これまでにはなかった新しい可能性として考えることができます。

なお一般に言うところの野生酵母は必ずしも非サッカロミセス系酵母のことを意味しません。サッカロミセス系酵母も自然界には存在しており、いわゆる野生酵母のなかにはこうしたサッカロミセス系酵母も含まれることには注意が必要です。

2. 発酵特性と代謝産物

2.1 温度との関係

非サッカロミセス系酵母の代謝、もしくは生存に関する温度特性は、その利用において重要な要素となります。

至適温度は菌株への依存性が高いとされていますが、そうした中でも、15℃で13日後、10℃では21日後に死滅するという、低い温度帯に指摘温度帯を持つ株の存在も報告されています。このような低温環境下での耐性が高い株に関しては、低温発酵における活用の可能性が示唆されています。この温度特性は、特に白ワインの醸造において重要な意味を持ちます。

2.2 代謝産物の特徴

非サッカロミセス系酵母は、S. cerevisiaeとは異なる代謝産物を生成します。これらの代謝産物は、ワインの香気成分として重要な役割を果たします。芳香性化合物としては特に、酢酸エチル、酢酸ヘキシル、酢酸イソアミル、2-フェニルエチルなどの酢酸エステルを比較的高濃度で生産する傾向が認められています。また、nヘキサノールを主に生産し、中鎖脂肪酸やキラー因子を生産する場合もあります。

アセトアルデヒドの生産量は菌株よって様々で、株によってはS. cerevisiaeと同水準ですが、株によっては数倍の量を生産します。また多くの酵母がグルコースを多量に生産する傾向を示していることが報告されています。

非サッカロミセス系酵母は以前は腐敗酵母として扱われてきました。その理由は、ワインにとって望ましくない、ネガティブな影響を持つ代謝産物を生成するケースが多くあったからです。

実際に非サッカロミセス系酵母には揮発性フェノールをはじめとした、いわゆる欠陥臭の原因となる芳香性化合物を産生する特徴を持つ酵母が相当数、確認されています。また前述のアセトアルデヒドやグリセロールなども場合によってはワインの欠陥もしくはその原因となり得る物質です。しかしそうした欠陥のリスクの一部は、発酵の方法を工夫することで回避できる場合があることが分かってきています。それが、非サッカロミセス系酵母とサッカロミセス系酵母を同時に、もしくは段階を追って使用する混合発酵や逐次発酵です。またこうした発酵を行う際に生じる、相互作用が発酵代謝物による欠陥の回避に大きな役割を果たしていると考えられています。

3. ワイン醸造における利用方法

3.1 発酵方式の選択

非サッカロミセス系酵母の利用方法には、主に混合発酵と逐次発酵の2つの方式があります。非サッカロミセス系酵母はアルコール代謝能がサッカロミセス系酵母よりも低いため、単独での発酵では果汁中の糖を完全には代謝しきれないためです。

混合発酵は2つの酵母種を同時に播種する方式であり、逐次発酵は先に非サッカロミセス系酵母を播種し、その後に一定の時間をあけてからS. cerevisiaeを播種する方式です。それぞれの方式には、特有の利点と課題があります。

これまでの研究によれば、芳香性化合物の生産をより多く行うためには逐次発酵が優れているとの指摘が多いです。ただし、接種比率の検討が極めて重要であり、適切な比率設定が発酵の結果を大きく左右することも同時に指摘されています。

3.2 相互作用のメカニズム

非サッカロミセス系酵母とS. cerevisiaeの相互作用は、以下の3つの観点から説明できます:

- S. cerevisiaeが増殖する前に非サッカロミセス系酵母で特徴を確保する

- 非サッカロミセス系酵母が代謝しきれない糖をS. cerevisiaeで代謝する

- 非サッカロミセス系酵母の増殖時に生成された物質をS. cerevisiaeが取り込むことで相互作用が生じる

これらの相互作用により、単独発酵では得られない複雑な香気成分の生成が可能となるとされています。実際に複数の検証を通して、それぞれの酵母を単独で使って発酵させたワイン同士を混合発酵と同じ比率でブレンドしても、混合発酵や逐次発酵で得られるものとは異なる官能評価の結果となることが報告されています。

相互作用による影響の範囲はまだすべてが解明されていない分野であり、極めて複雑な影響が生じているであろうことが予想されています。

4. ワイン品質への影響

4.1 香気成分への影響

非サッカロミセス系酵母は、ワインの香気成分に大きな影響を与えます。特にエステルや高級アルコールの産生傾向が従来のサッカロミセス系酵母とは異なっている点が特徴的です。

こうした特徴により、非サッカロミセス系酵母を発酵に導入することで、従来のサッカロミセス系酵母のみに頼った場合とは異なる種類の香りが得られたり、ある種の香りの量が増えることが期待されています。香りの種類の増加や量の変動は、従来のワインと比較してより複雑さをもったワインになると評価されています。

4.2 色調への影響

酵母は直接的、間接的にワインの色調に影響を及ぼします。直接的関与としては、色素前駆体となるビニルフェノール、アセトアルデヒド、ピルビン酸を産生します。間接的関与としては、有機酸代謝によるpHの変化が挙げられます。これらの影響は、ワインの視覚的な品質に重要な役割を果たします。

例えばT. delbrueckiiという種類の酵母の使用は、赤ワインの色の強みとフラバノールを改善する効果が報告されています。また、Schizosaccharomyces pombeおよびLachancea thermotoleransを順次接種した場合、A型ビチシンの増加が期待されます。これらの効果は、ワインの色調の安定性と品質向上に寄与する可能性があります。

そのほかにも、P. Guilliermondii株は高いヒドロキシ桂皮酸脱炭素酵素活性を示し、ビニルフェノール性ピラノアントシアニンの生成を改善する可能性があります。また、Candida valida、Metschnikowia pulcherrima、Kloeckera apiculata、Starmerella bombicolaなどはペクチナーゼの分泌を行い、果皮からのフェノール類の抽出量を増加させることでワインの色味に影響を及ぼす可能性があることが指摘されています。

5. 今後の展望

非サッカロミセス系酵母の研究は、ワインの化学組成と官能特性の改善に新たな可能性を開くものとして盛んに行われています。こうした酵母群はこれまでは腐敗酵母として発酵に関与する可能性がほとんどなかっただけに、導入に伴うインパクトは大きくなるものと期待されています。

ただし、その利用にあたっては以下の点に注意が必要です。

- 純粋培養発酵では複数のネガティブな代謝産物および発酵特性が示されることが多い

- 再発酵プロセスでは挙動が不安定なため使用は推奨されない

- 混合発酵や逐次発酵においては発酵副産物の生成に関して安定性および再現性が低く、結果に対する事前予測が立てにくい

これらの課題を克服することで、非サッカロミセス系酵母の可能性を最大限に引き出すことが可能となるものと見込まれています。

ワイン造りに頼れるパートナーを

栽培や醸造をしていて感じる日々の疑問や不安を解消したい、もっとワインの品質を高めたい。そんなご要望にお応えします。

Nagi winesはワイン造りのパートナーとしてワイン造りのすべての工程をお手伝いします。知識、技術、品質の向上を経験豊富な専門家が実際に現場に入って実地で作業をしながらサポートさせていただきます。

費用を抑えつつ専門家のフォローを受けたい。そんなご要望をお持ちであればぜひお問い合わせください。

おわりに

非サッカロミセス系酵母の研究は、ワイン醸造における新たな可能性を開くものです。最近は非サッカロミセス系酵母をパッケージ化した乾燥酵母も市販されるようになってきてもいます。こうした、これまでに利用されてこなかった酵母群は、その特性を理解し、適切に制御することで、より複雑で魅力的なワイン造りを可能にしようとしています。

今後もこれらの酵母の特性解明と応用研究が進むことで、ワイン醸造の技術はさらに発展していくことでしょう。またそうした過程では、選抜を通した特徴の純化も進んでいくものと考えられます。このような動きは、遺伝子操作を行うこと無く、より望ましい特徴を持つ酵母を生み出していくことにつながっていくと考えられます。

一方で、そうした魅力的な、かつ、これまで利用されてこなかった野生の酵母を由来に持つ酵母が市販されるようになったとき、造り手や飲み手はそれでも乾燥酵母を使わないという選択肢を選ぶ理由があるのか、再考を求められることになるのかもしれません。

限定記事を読む