この記事を含むすべての記事が読み放題になるオンラインサークルのメンバーを募集中です。

[circlecard]

サークルに入らなくても記事をご覧いただける方法をご用意しています。くわしくはこちらをご覧ください。

先日公開した記事「ワインのオフフレーバー | UTA / ATA」で、まだ若いはずの白ワインで熟成したようなニュアンスを感じたらそれはUTAと呼ばれるオフフレーバーの1つかもしれない、というお話をしました。

またこの際に、UTAを回避するための対策の1つとしてアスコルビン酸を添加する手法を紹介しています。

-

-

ワインのオフフレーバー | UTA / ATA

ワイナリーやワインショップで試飲して気に入った白ワイン。買って帰ってきたけれど、まだ飲み頃には少しだけ早い気がしてもうしばらく自宅のセラーで寝かせることにした。 その後半年経ったある日の食卓。 本当は ...

続きを見る

今回はここに関連して、アスコルビン酸のワインへの添加が及ぼす影響について見ていきます。

なぜアスコルビン酸の添加なのか

そもそも、なぜUTAの予防にアスコルビン酸の添加が有効なのでしょうか。

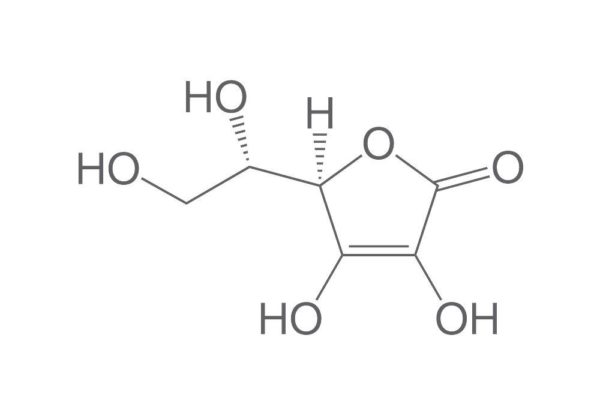

アスコルビン酸 (ascorbic acid) はいわゆるビタミンCです。

厳密にいえばL体のアスコルビン酸をビタミンCといっていますが、アスコルビン酸=ビタミンCと理解していただいて問題ありません。

そこで食品や飲料の原料表示を見ていただくと、多くの場合、このビタミンCの表記で記載があると思います。これは酸味を足すために添加されているのではなく、ほとんどの場合で酸化防止剤として添加されています。

この"酸化防止剤"としての機能がまさにUTAを防止するために必要なビタミンC、つまりアスコルビン酸の効用です。

酸化作用を通して生成されるUTA

「ワインのオフフレーバー | UTA / ATA」の記事にも書いていますが、UTAの原因となる物質である2-Aminoacetophenon (AAP / 2-アミノアセトフェノン) はIndole-3-acetic acid (IAA / インドール-3-酢酸) がワインに添加されたSO₂と共酸化し、微量の酸素がスーパーオキサイドやヒドロキシルラジカルに変換され、IAAがフォルミルアミノアセトフェノン (Formylaminoacetophenon) を介してAAPに分解されることで生じます。

つまり、UTAは酸化反応の末に発生します。

こうした生成経路の説明を見ると非常に面倒くさく感じますが、極めて単純に言ってしまえば、AAPが酸化作用の結果物なのであれば、そもそも酸化させなければ発生しません。現に抗酸化作用を持つフェノール類を多く含む赤ワインではUTAの発生は確認されていません。

この理屈に基づいて、強い抗酸化作用を持つアスコルビン酸を添加すればワインの抗酸化力が高まり、結果としてUTAの発生を予防できるのです。

アスコルビン酸はスーパーオキサイド (O2-)、ヒドロキシラジカル (OH)、ヒドロペルオキシルラジカル (HO2)のいずれとも即座に結合するため、とても優秀な酸化防止剤として多くの食品で広く利用されています。またワインに使う「酸化防止剤」としては伝統的に使われてきている亜硫酸よりもイメージがよく、また頭痛を誘発する、というような誤解も持たれていないため、亜硫酸の代わりにアスコルビン酸を添加するケースも見受けられます。

[Ad-innen]

効果のメカニズムとワインへの影響

ここからはアスコルビン酸の添加がワインに及ぼす影響について見ていきます。

アスコルビン酸自体が酸化する (アスコルビン酸が先に酸化することでそれ以外の成分の酸化が防止され、結果としてワインの抗酸化力が高まったとみなします) 速度はワインのpH値に依存します。pH値が低いほどアスコルビン酸の酸化速度はゆっくりとなります。

また、ワイン中に存在する銅や鉄などの金属イオンもアスコルビン酸の酸化速度に大きな影響を及ぼします。

アスコルビン酸は例えば過酸化水素によってテトラヒドロキシジケトヘキサンに分解されます。これ以外にも空気の介在しない酸性の液体内においてはフルフラール (Furfural) と二酸化炭素が生成され、一方で空気の介在がある場合には水と3-ヒドロキシ-2-ピロンおよび3-フロン酸へと分解されることが分かっています。

またこれ以外にも研究によって多数の分解物が生成されることが報告されています。

こうした多数の分解生成物がそれぞれにワインへの影響を及ぼすことが考えられています。

特にアスコルビン酸の分解物には無色のものと茶色く着色したものがあり、この分解生成物の色がワインの色味に影響を及ぼす原因となります。実際に柑橘系のジュースなどにおいては、嫌気環境下におけるアスコルビン酸の分解生成物であるフルフラールが保管中におけるジュースの色の変化の原因とされています。

アスコルビン酸の分解やそこから生じる生成物の種類には温度と酸素量が影響します。この両者の増加が分解速度を加速し、かつ茶色く着色した代謝物の生成により大きな影響を与えることが分かっています。

ワインの色への影響

アスコルビン酸の分解生成物の一部が茶色く着色しており、これがワインの色味に影響を及ぼすことはすでに書きました。

この影響度はブドウの品種によって異なるものの、二酸化硫黄の添加量がない、もしくは少ないワインにおいてはこの傾向がより顕著に生じます。一方で、仮にSO2を添加していても色味の変化を完全に抑えられないことも分かっています。

さらにスパークリングワインにおいてもアスコルビン酸による色味の変化は確認されています。

熟成および味や香りへの影響

アスコルビン酸の添加がワインの熟成を遅らせる可能性があることも予想されています。UTAの心配のないワインにおいては単純にワインの飲み頃が遅くなってしまうことは通常、ネガティブと判断されます。

また、アスコルビン酸を添加した直後のワインを官能試験にかけたケースではおよそ50%のワインでアスコルビン酸による味や香りの変化が指摘され、ほぼすべてのワインでアスコルビン酸無添加のワインよりも評価が下がりました。これらの結果から、UTAが強く疑われる場合以外においてはアスコルビン酸を添加することは避けるべきと考えられています。

一度ワインの中に生成されたAAPはその後のアスコルビン酸の添加では取り除けませんし、その影響を軽減することもできません。つまりUTAが発覚してからのアスコルビン酸の添加は無意味にさらなるワインの品質低下を招くだけにとどまってしまいます。

[Ad-innen]

アスコルビン酸の添加をどう決断するか

アスコルビン酸の添加は醸造過程において難しい判断を迫られる選択肢の1つです。

UTAの発生が分かっているワインに対してはアスコルビン酸を添加することで明らかに評価の改善が望めますが、一方でUTAのないワインに添加してしまえばそのワインの評価を大きく下げることにつながってしまいます。

またアスコルビン酸の性質上、仮にワインに強い還元臭が出てしまった場合にも銅による対策がとれません。

確かにUTAが生じることによるワインへのネガティブな影響は大きいのですが、そのことを心配して通常、UTAが確認されるより早く影響が出てくる還元臭などへの対策に及び腰になってしまうのも大きな問題です。

アスコルビン酸の添加による色味の変化など、いくつかのネガティブな影響はアスコルビン酸と同時に必要な量のSO₂の添加で回避できます。しかし逆に言えば、SO₂の利用を嫌ってアスコルビン酸をその代替策として利用することはできない、ということでもあります。

さらにSO₂やアスコルビン酸を添加したワインであっても、それらが分解しきってしまったあとではUTAが発生する可能性も示唆されています。UTAは確かに脅威ではあるものの、アスコルビン酸の添加が必ずしもワイン醸造における正解とは言い切れないのです。

アスコルビン酸の添加は確かにUTAの対策として意味がありますが、それはあくまでも早期のAAPの生成を防止できる程度の範囲に留まると理解しておく必要があります。場合によってはアスコルビン酸は二酸化硫黄に代わる酸化防止剤としてその効用が強調されることがあります。しかしそれは必ずしも手放しで褒めたたえられるようなものではないことはすでに見てきたとおりです。

そのうえで、ワインの品質を落とす可能性が存在するこの物質をワインに添加するのかどうかを判断することが求められています。