はじめまして。

読者の中にはもしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

Nagi’s Wine Worldのライターとして招待して頂いた奥村嘉之と申します。

私の初投稿となる今回の記事はメトキシピラジンという化合物について。

この化合物に関してはかつて自身のnoteでも取り挙げているのですが、ここでは当時より1回り以上踏み込んだ話ができればと思っています。

そもそもメトキシピラジン(Methoxypyrazines)という化合物をご存知でしょうか。

そういった基本の部分から、その化合物がどのように生成されてどのようにワインに影響するかというところを解説していければと思います。

メトキシピラジンとは

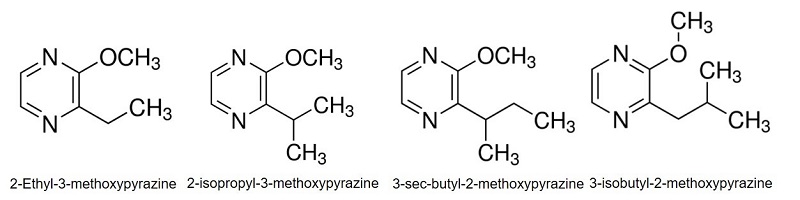

メトキシピラジンというのは一般に化合物群を指します。

ワインでは特にIBMP(イソブチルメトキシピラジン、2-Isobutyl-3-methoxypyrazine)という化合物が最も重要視されていて、メトキシピラジンといったときにはこの化合物を指すといっても過言ではないでしょう。

ただ実際にはメトキシピラジンにはこのIBMPの他にIPMP(2-isopropyl-3-methoxypyrazine)、SBMP(3-sec-butyl-2-methoxypyrazine)、ETMP(2-ethyl-3-methoxypyrazine)といった物質が含まれます。

今回はこの中のIBMPにだけ注目していきます。

IBMPがこれらの化合物群の中で重要視される理由の1つはその閾値の低さにあると言われています。

この化学物質の閾値は水や白ワインで2ng/L、赤ワインでも15ng/Lほどであるとされており、これがどのぐらいの量かわからない方も多いと思うので、東京都水道局の例を借りると、東京ドーム一杯の水にに1.2gの塩を入れると1ng/Lだそうです。

この濃度がいかに小さいものであるかはわかっていただけるかと思います。

つまりこの化合物がそんな微量でもワイン中に含まれれば、この物質由来の香りがするということになるのです。

そしてこの物質由来の香りはかの有名な「ピーマン香」です。

この香りはボルドーブレンドや、ロワールのカベルネフランなどでよく特徴として挙げられるものであり、好き嫌いも分かれる物質の1つだと思います。

実はそんな私は、この香りはなんとも炒め物なんかに合いそうで好きなのですが、ボルドーなんかではブドウが未熟であることの証拠として毛嫌いされているものでもあります。

しかし果たしてこの化合物は未熟さによる香りなのでしょうか。

そして一体この香りはなぜ、そしてどこで作られるのでしょうか。

メトキシはなぜ生成されるのか。

これは実はあまり深いことは分かっていないそうです。

ただ昆虫やバクテリアなどでもこのメトキシ群の化合物は生成され、その用途は主に捕食者への警告であると言われています。

ある研究ではメトキシ群を溶かした水を動物が避けるという反応を示したという結果が得られたそうで、そのことを考えると、おそらく植物におけるメトキシの役割も似たようなものなのではないかと考えられます。

つまりブドウであれば、ブドウの実を捕食するものに対しての警告になるということです。

まだ種子が成熟していない段階で捕食されてもブドウにとっては繁殖するという目的が達成されません。

これは酸が高い、色がつかないといったことと同じような役割ではありますが、このメトキシ化合物群もそれに加えての防衛手段であると言えるでしょう。

メトキシはどこからくるのか。

ではそんなメトキシはどこから来るのでしょうか。

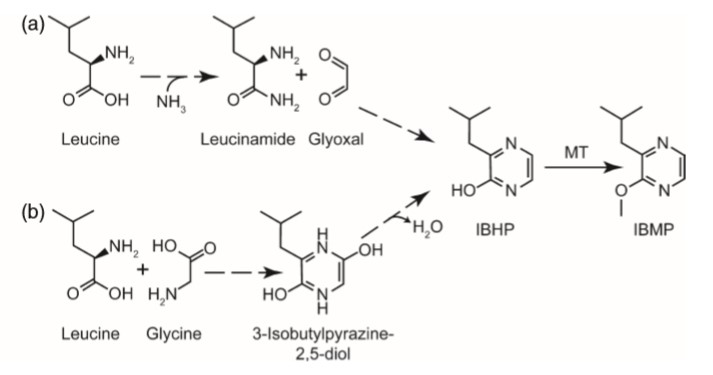

これが一般的に唱えられている代謝経路ではあるのですが、実はこれも未だに確実とは言えない状況ではあります。

とはいってもIBHPからIBMPという部分の経路は確実であると言われており、この前駆体の量はIBMPの量に大きな影響を与えていると考えられています。

そしてこの代謝系が反応している植物体の位置というのは、過去には諸説あったのだが昨今では実自身であるということもが示されています。

特にVvOMT(Vitis Vinifera O-methyltransferase )群の遺伝子座というのがあり、ブドウの実の遺伝子発現によって制御される酵素がIBHPをIBMPへと代謝を促しているということが分かっています。

特に興味深いのはピノノワールでは前駆体であるIBHPは産生されますが、VvOMT群による酵素がないためにIBMPにはならず、この特徴香を得ることがないということです。一方でカベルネソービニヨンのような品種では、この遺伝子の発現がvéraison前後に見られ、この発現のピークの少し後がIBMP量のピークになっているという研究があります。

そのピークの後IBMPの濃度は減少するのですが、どういった経緯で減少するのでしょうか。

[Ad-innen]

メトキシの量はどう決まるのか

そもそもメトキシはvéraison前後で濃度のピークを迎えるということなのですが、その後ブドウが熟すにつれて減少します。

そのメトキシの量を規定する一番大きな要因は光量であると言われています。

除葉というのはNagiさんが数回に渡って取り挙げていますが、この化合物の量を減らすのにも除葉は有効です。実際のところ減らすための除葉というより、そもそもの生成量を少なくしてしまうための除葉といった方が正確かもしれません。

véraison前の除葉はVvOMTの発現を低下させると共に、IBMPの濃度の上昇を抑えることができますが、véraison後の除葉ではIBMP濃度に対しての影響はほとんど見られないからです。

つまりvéraison期に量を抑えてしまうことが最終的なワインの差に繋がる、ということなのです。

しかし常に差が見られるというわけでもありません。

早摘みをする場合はIBMPの濃度が下がりきっていないので、除葉するかどうかというのが顕著に差として現れやすいですが、もし完熟を待てるような状況であればその差は見られないことも多いようです。

そのためにメトキシは未熟香であると言われるのも一理あると言えるでしょう。

おわりに

ここまでメトキシ、IBMPという化合物について取り上げてきました。

IBMPはほんの少量でもワインの香りに影響するということ。

元々は捕食除けの化合物で、ブドウの実の特定の遺伝子の発現により生成されるということ。

除葉などによって調節されるが、その影響はおもにvéraison前にしかないということ。

もっと詰め込んでもいいのですが、これ以上は

こういった研究もあったけど、逆の結論になったものもあった。

という研究用の知識の部分になってしまうと感じたので割愛させていただきました。

また最終的なワイン中のこの化合物の量を規定するファクターも先に挙げた光量だけでなく、気温、醸造的側面、前駆体の量など様々なものがあり、それらが重なった結果がワインだと思っていただければと思います。

ただ現状最も有効な方法が除葉、もしくは醸造における高温処理であるということは伝えておこうと思います。

またこのトピックは自分の修士論文のテーマでもあるので、もっと詳しく聞きたいという方がいらっしゃればお声がけいただければと思います。