アルコールフリーワイン

ワインを売る立場でお客さんと接していると、そこまで多くはなくとも多少の驚きを感じる程度の頻度でアルコールフリーのワインについての質問を受けます。 筆者個人としては、日本にいた頃から”アルコールフリー梅酒”とか”アルコールフリービール”というものを目や耳にすると、口には出さないまでもそれはもう梅”酒”でもビールでもないだろ、という感想を持っていたこともあり、このアルコールフリーワインというものに対する需要に対しても、それならブドウジュースでいいんじゃないか?というある意味で失礼な感想を心の中で呟いたりしてい …

ドイツのベストワイナリー

規模の大きなところから小さなところまで、星の数ほどワイナリーが存在するドイツ。その多くは本当に小規模な家族経営によるもので、すべてを網羅することはほぼ不可能です。 一方でそんな数多あるワイナリーの中でも有名どころというものはやはり固定する傾向にあり、誰による、どんな評価やランキングを紐解いてみても必ず出てくる名前、というものも存在しています。 今回はドイツでも有名なワインガイドの一つが掲載しているドイツワイナリーのベストランキングをご紹介します。 今後、ドイツワインを選ぶ際の参考にしてみてください。 ドイ …

エチケットに見る正体不明の記載のあれこれ 其の壱

すでに以前、ロゼやそれに類するワインについて似たような記事も書きましたが、ドイツワインのエチケット上にはまだまだ、正体不明の表記を見かけることがあります。 Classic (クラシック)、Selection (セレクチオーンもしくはセレクション)、Feinherb (ファインヘルプ)、Mild (ミルドもしくはマイルド)、Erstes Gewächs (エアステス・ゲヴェックス)などがこれに当たります。場合によってはこれにCharta (カルタ)、Großes Gewächs (グローセス・ゲヴェックス) …

樽に入ってるワインはいいワイン? | ワインあるある

ワイン、特に赤ワインを飲んでいると、時々 「このワインには樽香が…」 なんてコメントを聞きませんか?もしくは「樽香」というワインから離れるとなかなか耳にしない単語を知らなくても、樽を使っているワインはいいワインだと、なんとなく思っている、もしくは思っていたことはないでしょうか? 同じワイナリーの同じようなワインでも片方は樽を使っていないもの、もう片方は樽を使っているもので飲み比べてみると確かに味が違う。ただお値段も違っていたりして、しかも樽を使っている方はお値段がお高くて。 なんとなく、それだけでも樽を使 …

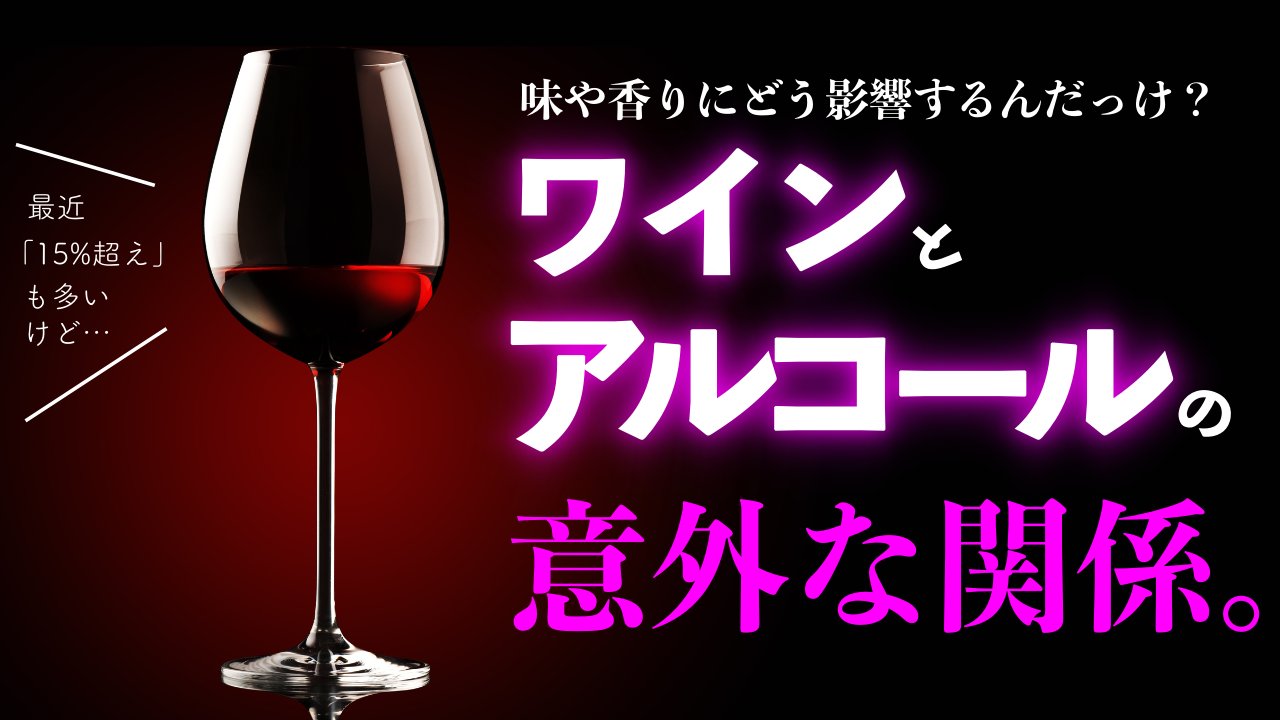

ワインと酸 | ワインの有機酸を考える3つの視点

ワインには欠かすことのできない要素があります。 アルコール? お酒ですからアルコールは必須です。これがないとせっかくお酒を飲んでいるのに酔えません。 タンニン? 赤ワインには適度の渋みが欲しいですね。赤ワインの色味にも影響しています。フェノール、とまとめて表現する場合もあります。 甘味? デザートワインのように深い甘さを持つワインも絶品ですが、オフドライのほのかな甘みも飲みやすさを増してくれます。ちなみにワインの関係者はよくこの甘味を指して、残糖や残糖分と表現します。 こうした成分はもちろん大事です。そし …

ビオとエコは違うのか?

世の中のワイナリーを見渡していると、通常のワイナリーの他にビオロジックとエコロジック、ビオディナミッシュ(英語:バイオダイナミクス)というような区分を見つけることが出来ます。 今回はこの中でも、ビオロジックとエコロジックについて注目してみたいと思います。なお、筆者がこれらの単語をカタカナで表記することにどうにもならないほどの違和感を感じるため、以後はそれぞれ、Bio、Ecoと表記することにしたいと思います。 BioとEcoの違いは何か? そもそも日本ではこの辺り、特にEcoの概念に対する定義が曖昧なことが …

ブドウの開花と栽培面における意味

ブドウ畑における収穫量を決める重要なポイントは選定である、とよくいわれます。確かに剪定は重要です。ブドウの果実は枝になります。しかも1本の枝につく実の数は大体、決まっています。つまり、枝の数が予めわかっていれば、1本の樹から収穫できるブドウの量はおおよそ決まります。その年に1本の樹から何本の枝を伸ばすのかを決めるのが剪定という作業ですので、剪定がその年の収穫量の大枠を決める、というお話には納得です。 一方で、いくら剪定を通してその年の収穫量の大枠を決めていたとしても、そのまま素直に予定通りにさせない存在が …

ワインが造れなくなる日

2018年という年は少なくとも欧州におけるワイン業界では極めて良好な、歴史的な大豊作のヴィンテージになったと振り返られています。 確かに2018年は欧州としては考えられないほど暑く乾燥した夏が驚くほど長く続いた年でした。このためブドウは例年以上に健康的な状態のままに熟成期を迎え、そのままに高い糖度を持つに至りました。この傾向はかつてはワイン用ブドウ栽培の北限と言われたほどに気温が低く、ブドウの熟度が上がりにくいとされていたドイツでも同様でした。 収穫が終わった今になって振り返ってみれば、2018年という年 …

ビオディナミ基礎講座|3つの質問から知るビオディナミ

ビオディナミもしくはバイオダイナミック(Biodynamic)という単語が近年、急速に市民権を持つようになりました。特にワインの関連では世界的に高い評価を得ている生産者がこの手法を取り入れているケースが多く、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 一方でビオディナミに関してはその特徴からか多くの偏った情報が存在しています。そうしたなかには正確性を欠くものもあります。そこで今回はビオディナミとはなんなのか、その基礎を3つの質問をもとに解説していきます。 ビオディナミとはワイン造りの方法の1つ? 試 …

ブドウの根に差はあるのか | 自根へのこだわり

Quelle: http://www.waxandgrafts.com/wax-and-grafting-process ワイン用ブドウの栽培家にはブドウの「根」に異様なまでのこだわりを見せる人が相当数いらっしゃいます。 彼らの見ているものは、「自根」のブドウです。 ワインの業界にいると相応の頻度で出会うのが、この「自根」を特別視する風潮です。誤解を恐れずに言えば、ワインを勉強している方であればあるほどこの風潮に流される傾向が強いようにも思えます。 では、この「自根」であることは本当に意味があるのでしょう …

ワインにおけるメトキシピラジン量と環境要因

はじめまして。 読者の中にはもしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。Nagi’s Wine Worldのライターとして招待して頂いた奥村嘉之と申します。 私の初投稿となる今回の記事はメトキシピラジンという化合物について。 この化合物に関してはかつて自身のnoteでも取り挙げているのですが、ここでは当時より1回り以上踏み込んだ話ができればと思っています。 そもそもメトキシピラジン(Methoxypyrazines)という化合物をご存知でしょうか。 そういった基本の部分から、その化合物がどのように …

ブドウとワインと気候変動 | 早い発芽のメリット・デメリット

今年はもうブドウの芽が開いた。 ここ最近、毎年のようにブドウが発芽したニュースを前年よりも早いタイミングで聞くようになりました。 2021年のドイツでは4月以降の気温が例年よりも低い状況が続いたためにブドウの萌芽が数年ぶりに長期平均よりも4日ほど遅くなりましたが、2019年は長期平均よりも9日早く、2020年に至っては16日も早い芽吹きが記録されています。 こうした早いシーズンの到来はドイツに限ったものではありません。 ブドウの芽が早く開く原因は多くの場合、気候変動の結果と説明されます。では、ブドウがより …

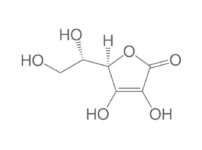

アスコルビン酸の添加がワインに及ぼす影響

先日公開した記事「ワインのオフフレーバー | UTA / ATA」で、まだ若いはずの白ワインで熟成したようなニュアンスを感じたらそれはUTAと呼ばれるオフフレーバーの1つかもしれない、というお話をしました。 またこの際に、UTAを回避するための対策の1つとしてアスコルビン酸を添加する手法を紹介しています。 今回はここに関連して、アスコルビン酸のワインへの添加が及ぼす影響について見ていきます。 なぜアスコルビン酸の添加なのか そもそも、なぜUTAの予防にアスコルビン酸の添加が有効なのでしょうか。 アスコルビ …

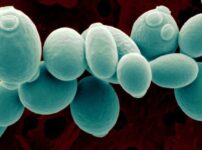

徹底解説 | ワイン酵母のキホンのキ

ワインを造るために欠かすことのできないモノが2つあります。 1つは原料となるブドウ。そしてもう1つが、酵母です。 酵母はワインやビール、日本酒といった醸造酒を造る以外にもパンの記事を醗酵させる時にも使いますので誰にとっても比較的身近な存在です。イースト (yeast) とも呼びます。 一方で、「酵母ってなに?説明して」といわれたときに皆さんは迷うことなく説明できるでしょうか。 今回は酵母の基本をおさらいします。 酵母とはなにか 酵母は一般的に「菌」と呼ぶ種類の微生物の一種です。 微生物学的にいえば細胞壁を …

ロゼ?ワインのいろいろ、知っていますか? 其の壱

醸造的な意味から厳密なお話しをすると、ロゼはロゼであっていろいろは基本的にないのですが、それでも2つ、3つはヴァリエーションが存在していますし、さらには醸造的な条件を知らなければロゼとなんの違いもない、むしろ、飲む側のイメージとして持っているロゼに合致しているように感じるものなんてものもあります。この辺り、ドイツの厳密さというか、細かさを感じなくも無いところです。飲む側からすれば、美味しいと感じるかどうかが全てなので、この細かさに意味があるのかはちょっと疑問、という印象も無きにしもあらず、なんですが。 今 …

ワイン醸造|ロゼワインの造りかた

今年もまた、収穫の季節が来ています。 ワイナリーのワインリストや植えているブドウの品種の構成にもよりますが、シーズンの最初に収穫されたブドウで造られることが多いのが、スパークリングワインとロゼワインです。スパークリングワインが多いのは、二次発酵を行うために果汁糖度よりも酸量が重視されるから。ロゼワインが造られやすいのはやはりブドウの熟度との関係や、スパークリングワイン造りとの関係があります。 https://nagiswine.com/sparklingwine-02/ https://nagiswine …

発酵が止まってしまったら | 再発酵の方法を考える

ワインを造っていると、さまざまな問題に出くわします。何事もなく、造っている本人も驚くほどスムーズにすべてが終わる時もあれば、何かしらの問題が起きてそれを解決したらすぐさま次の問題が起きる、などという悪夢ような時もあります。 とはいっても、ブドウの果汁がワインになるための一番大事なステップであるワインの発酵段階におけるトラブルは実はそれほど多くありません。 もしかしたら微生物汚染という言葉をお聞きになったことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかしこれは厳密に言えば発酵の前後の時点で起きるもので、発酵段 …

もっと発酵を語ろう | 酸素は酵母に必要か

記事をお読みいただく前に この記事では説明の都合上、学術用語としての“発酵”と一般的なアルコール生成手段としての意味での“発酵”が同一文章内に特に断りなく混在して使用されています 何度か発酵についての記事を書いてきました。発酵とはぶどうジュースがワインになるために絶対に欠かすことのできない、とても重要な工程です。 発酵にはいくつか欠かすことのできない要素があります。そのもっとも代表的な存在が、酵母です。 一方で、ワインに対して酸素が大敵であることは周知の事実です。酸素 = 酸化というイ …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#10 | SO2 (二酸化硫黄 / 酸化防止剤)

https://youtu.be/OMwS6tzC0zs 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”N …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#28 | 未来のワインの話をしよう。

https://www.youtube.com/watch?v=643ux6CPr4w 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#27 | ワイン醸造のすべて

https://www.youtube.com/watch?v=Jlv9JRVw9JQ 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#37 | ワインの多様性を語ろう – そのワイン、本当に「ワイン」ですか?

聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) X: https://x.com/hima_wineサイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) X: https://x.com/Gensyoサイト: Nagi wines Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”Nagiさんと、ワインついてかんがえる。 …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#26 | アイスワイン

https://www.youtube.com/watch?v=W10iU7sxgR0 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ …

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#31 | ボジョレー・ヌーボーで有名な手法を醸造家が解説!マセラシオンカルボニックの真実

聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”Nagiさんと、ワインついてかんがえる。”。 第31回のテー …