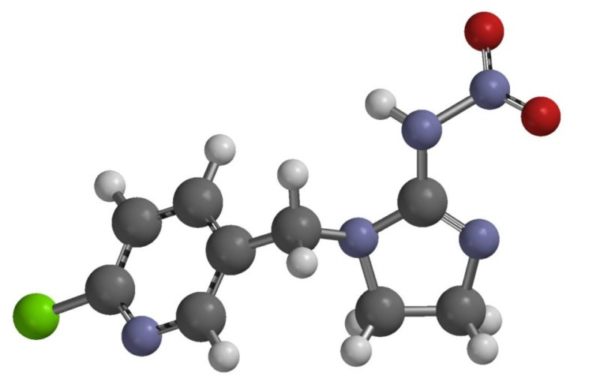

熟成香か欠陥臭か アセトアルデヒドを知る | 醸造と熟成がもたらす香りの要素

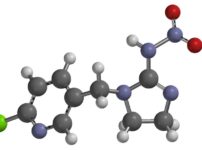

アセトアルデヒド、という言葉を聞いたことはあるでしょうか。エタナール (ethanal) とも呼ばれる物質です。 アルコール (エタノール: ethanol) の最初の代謝物で、お酒を飲むと体内でアルコールが分解されていく過程で生成されてもいます。 二日酔いを避けるために。アルコールの分解を知ろう! https://nagiswine.com/alcohol-01/ 体内でエタノールがアセトアルデヒドに分解される際にはアルコール脱水素酵素 (ADH) と呼ばれる酵素が働きます。この一方で、アセトアルデヒド ...

スパークリングワインのいろいろ

スパークリングワインといえば、シャンパンがその作り方である瓶内二次発酵という言葉と共にとても有名です。しかし、この瓶内二次発酵という作り方、実はいくつかのヴァリエーションがあることはご存知でしょうか?また、そもそもこの瓶内二次発酵という方法以外にも作り方があること、ご存知でしたか? スパークリングワインってなんだろう? 今日はスパークリングワインの作り方に注目したいと思います。 作り方に行く前に、簡単にスパークリングワインというものについて確認します。 スパークリングワインとは、発泡性ワインともいう通り、 ...

スパークリングワインとベースワイン

夏の暑い日に暑気払いとして飲みたくなるのは白ワインの炭酸割りですが、食前酒としてなら断然、スパークリングワインです。 スパークリングワインとしておそらく世界で最も有名なのはシャンパンとも呼ばれるシャンパーニュですが、世界中には沢山のスパークリングワインが存在しています。 スパークリングワイン、つまり、炭酸ガスを含んだ発泡性のワインの1番の特徴はこの発泡性。冒頭の白ワインの炭酸割りは通常の白ワインを炭酸水で割ることで後付けで発泡性を持たせますが、スパークリングワインでは醸造方法、つま ...

ビオとエコは違うのか?

世の中のワイナリーを見渡していると、通常のワイナリーの他にビオロジックとエコロジック、ビオディナミッシュ(英語:バイオダイナミクス)というような区分を見つけることが出来ます。 今回はこの中でも、ビオロジックとエコロジックについて注目してみたいと思います。なお、筆者がこれらの単語をカタカナで表記することにどうにもならないほどの違和感を感じるため、以後はそれぞれ、Bio、Ecoと表記することにしたいと思います。 BioとEcoの違いは何か? そもそも日本ではこの辺り、特にEcoの概念に対する定義が曖昧なことが ...

ワインと土壌とテロワール | 粘板岩の色とワインの個性

ワインの持つ個性を説明する時、よくテロワールと関連付けて話をされます。 そうしたテロワールを構成する要素の1つが、土壌です。 土壌にはいくつもの種類があります。 粘土や石灰岩と並んで土壌の一角を占めているのが、シーファー (Schiefer) です。日本語では粘板岩、英語ではスレート (slate) やシスト (schist) と呼ばれます。 シーファーの土壌はドイツに多く、ワイナリーではシーファーの種類ごとにワインを分けて仕込んでいる場合も多く見られます。そう、シーファーには種類があります。 シーファー ...

ブドウの収穫が開始 | 2021年ハーヴェストの幕開け

ここ数年間の夏と比較すると冷夏と表現できるほどに涼しい日の続くドイツですが、この気候の違いを如実にあらわすように昨年から遅れることおよそ2週間、ついに2021年最初の収穫の報告が入りました。 DWI(Deutsches Weininstitut / Wines of Germany) によると、8月23日にラインヘッセンのリェルツヴァイラー (Lörzweiler) という町で今年最初のブドウの収穫が行われたそうです。また同日中にPfalzでも最初の収穫が行われたとDWIのプレスリリースには記載されていま ...

フィロキセラとの戦いは困難さを増すのか?

以前、ブドウの天敵としてフィロキセラという昆虫がいることを紹介しました。 フィロキセラ対策の一番の方法は台木を使うことなのですが、この一方で一部の薬剤もこの害虫に対して効果があるとして使用されていました。それがネオニコチノイドといわれる系統の薬剤です。 薬剤を使う意味 台木があるのだから薬剤など不要ではないか、そんな声も聞こえてきそうですが、その考え方は残念ながら楽観的に過ぎます。 確かに台木は今のところは有効な手段として利用されていますし、実際にこれによってフィロキセラの被害の拡大は抑えられています。し ...

ブドウ栽培の基礎知識 | ブドウの樹のとらえ方

エネルギー源は太陽 枝はエネルギーの交通路 幹はエネルギーの貯蔵庫 たった3行。このたった3行がブドウ栽培でもっとも大事なことです。 これさえ知っておけばほかのことは忘れてしまっても大丈夫。だから、この記事もこれで終わり。とはさすがにいかないのでもう少し内容に踏み込んでいきましょう。 今回はブドウの栽培の基礎知識をちょっと普通とは違った視点から解説していきます。キーワードは、エネルギーです。 3つの部分からできているブドウの樹 ブドウの樹は葉、枝、幹の3つの部分からできています。根を入れれば4つです。 こ ...

ワインと土壌とテロワール | 粘板岩の色とワインの個性

ワインの持つ個性を説明する時、よくテロワールと関連付けて話をされます。 そうしたテロワールを構成する要素の1つが、土壌です。 土壌にはいくつもの種類があります。 粘土や石灰岩と並んで土壌の一角を占めているのが、シーファー (Schiefer) です。日本語では粘板岩、英語ではスレート (slate) やシスト (schist) と呼ばれます。 シーファーの土壌はドイツに多く、ワイナリーではシーファーの種類ごとにワインを分けて仕込んでいる場合も多く見られます。そう、シーファーには種類があります。 シーファー ...

除草剤をめぐって

今日は先日と同様に、幹の部分に出た芽の除去を継続して行ってきました。なにしろこの作業、ブドウ畑に植わったすべての樹を一本、一本相手にしていきますのでとにかく時間がかかります。ブドウの品種や樹齢によっても芽の出方はかなり違うとはいっても、結局、一本一本を実際に視認しながら作業を行っていくことには変わりなく、また、この作業と並行して副梢の除去なども行っているので、時間は飛ぶように過ぎていってしまいます。 ここ数日でそれなりの数をこなしてきているとはいっても、もともとのブドウの本数が多いので、まだしばらくはこの ...

増え続けるブドウ品種 | PIWIというカテゴリー

Foto: PIWI International (https://www.piwi-international.de/de/) Cabernet Blanc、Cabernet Jura、Muscaris、Souvignier gris。 これらの単語に聞き覚えはあるでしょうか? Cabernet~やMusca~、Souvi~という辺りからなんとなくワイン用のブドウ品種っぽいと思われた方も多いかもしれません。そうです、これらはすべてワイン用のブドウ品種の名前です。 現在はあまり聞くことはないとは思いますが ...

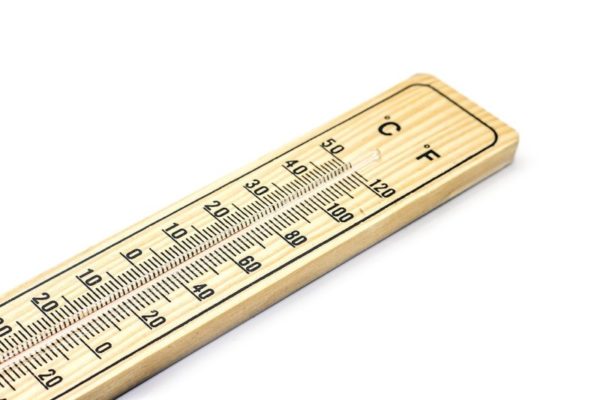

発酵途中の温度管理 | 液温を下げる

白ワインの発酵は低温でする。 こんな話を聞いたことがある方、多いのではないでしょうか。ではなぜ白ワインは発酵を低温でするのでしょうか。赤ワインでは温度を下げなくてもいいのでしょうか。おそらくこうした疑問は多くの方が一度は持ったことがあると思います。 ワイン造りにおける温度管理の理由や影響はいろいろな要素と密接に関わり合っていて複雑です。温度を上げたり下げたりすると同時発生的にあっちにもこっちにも影響が出ます。そうした影響の内容が、白ワインでは醸造過程で温度を下げることが多いのに赤ワインではあまりやらない理 ...

ワインにおけるアルコール度数の調整 | 加水を考える

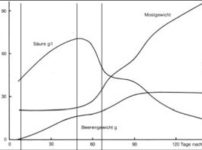

気候変動の影響で地球全体で気温が上がり、それにともなってワイン用のブドウの生長が速くなってきています。 冬が暖かくなったためにブドウの芽吹きが早まり、さらに暑い夏を通して今まで以上に熟したブドウを収穫できる。なんとも夢のある話に聞こえますが、ワイン造りの現場ではこの一見いいことのように思える動きに頭を抱える機会が増えてきています。 それが、ブドウの過熟によるワインのアルコール度数の上昇です。 年々早まる収穫の時期 https://twitter.com/Gensyo/status/130870782014 ...

酵母ってなんですか?

発酵に欠かせないもの、それが酵母です。 酵母とは微生物の一種で、およそ発酵とよばれる工程がともなう場面では非常によく利用されているものになります。ワインや日本酒における発酵はもちろん、パン生地の発酵などにも利用されます。あまり認知度は高くないようですが、チョコレートに必須のカカオ製造にも酵母は無くてはならないものです。一方で発酵は発酵でも、味噌、醤油、ヨーグルト、塩辛、漬物などに利用されている、いわゆる乳酸菌発酵は酵母ではなく、その名前の通り乳酸菌を利用したものとなります (味噌や醤油の発酵には酵母も利用 ...

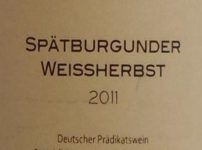

ロゼ?ワインのいろいろ、知っていますか? 其の弐

前回、ロゼであってロゼでない、ドイツのこだわりの名称としてRotling (ロートリン) をご紹介しました。今回はロゼであるのにロゼでないように扱われるヴァイスヘルプストとブラン・ド・ノワールをご紹介したいと思います。 ロートリングに関する記事はこちら ヴァイスヘルプストとブラン・ド・ノワール 次にご紹介するのがWeißherbst (ヴァイスヘルプスト) とBlanc de Noir (ブラン・ド・ノワール) です。これらはRotlingとは違い、今度はロゼのヴァリエーションの名前となります。 ヴァイス ...

ワイン醸造|ロゼワインの造りかた

今年もまた、収穫の季節が来ています。 ワイナリーのワインリストや植えているブドウの品種の構成にもよりますが、シーズンの最初に収穫されたブドウで造られることが多いのが、スパークリングワインとロゼワインです。スパークリングワインが多いのは、二次発酵を行うために果汁糖度よりも酸量が重視されるから。ロゼワインが造られやすいのはやはりブドウの熟度との関係や、スパークリングワイン造りとの関係があります。 https://nagiswine.com/sparklingwine-02/ https://nagiswine ...

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#14 | スパークリングワインの真実

https://www.youtube.com/watch?v=vpIPCHWLtME 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ ...

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#34 | 乳酸菌

聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) X: https://x.com/hima_wineサイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) X: https://x.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、"Nagiさんと、ワインついてかんがえる。"。 第34回のテーマは乳酸菌。 ワイン醸造にとって乳酸菌といえば、M ...

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#1 | いいワインとはなにか

https://youtu.be/Tybv0uQkHAE 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、"N ...

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#39 | 日本で自然派ワインを造れるか?醸造家と考えてみた。

ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、"Nagiさんと、ワインついてかんがえる。"。 第39回のテーマは日本で自然派ワインを造る方法についてです。 動画の概要 このYouTube動画は、ワインブロガーと醸造家が「日本で自然派ワインを造る難しさ」を深掘りする対談です。特に、日本の高温な気候がワインの品質と安定性に与える悪影響に焦点を当て、微生物の活動増加やワインのpH上昇といった課題が論じられています。彼らは、自然派ワインの明確 ...

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#17 | オレンジワイン

https://www.youtube.com/watch?v=Mcpyp04qzCQ 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについ ...

Nagiさんと、ワインについてかんがえる。#13 | 自然派ワインの真実

https://youtu.be/Z-SccwUyehI 聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine サイト: ヒマだしワインのむ。 話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。 ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、"N ...